2. Présentation du Niger

2.1 Situation Géographique

Pays de l’Afrique de l’Ouest, le Niger a une superficie de 1.267.000 km² pour une population d’environ 22 millions d’habitants. Il est limité au Nord par l’Algérie et la Libye, à l’Est par le Tchad, au Sud par le Bénin et le Nigéria et à l’Ouest par le Mali et le Burkina Faso.

La recherche pétrolière au Niger a débuté depuis les années 1950. Cependant, c’est à compter de 2008, avec l’attribution de l’autorisation exclusive de recherche sur le bloc Agadem à la société nationale chinoise de pétrole CNPC, que les activités de recherche se sont intensifiées. Beaucoup de découvertes ont été réalisées et le Niger est devenu un pays producteur du pétrole depuis novembre 2011.

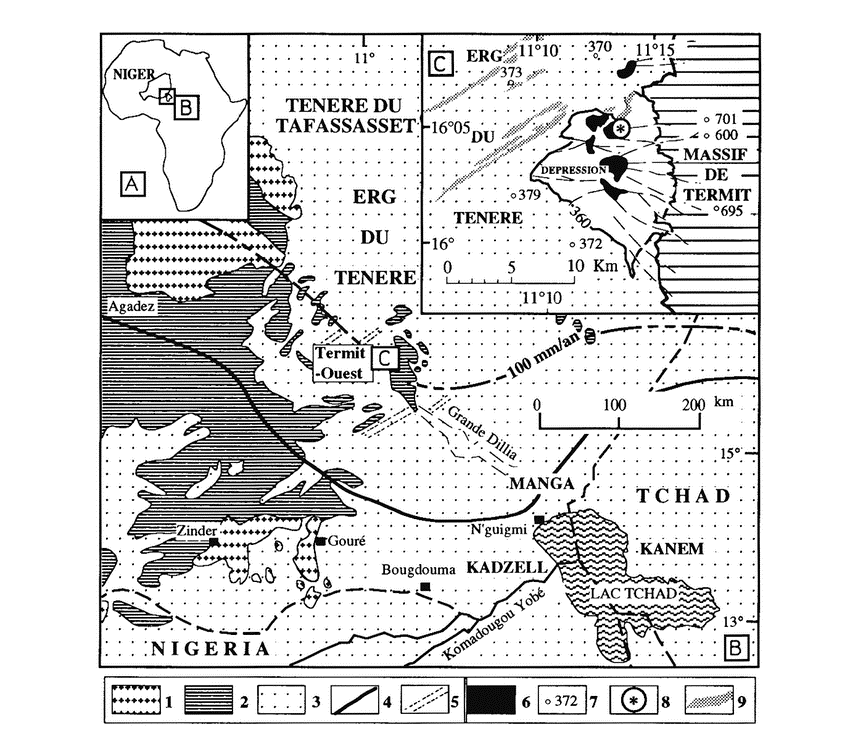

Figure 1: situation géographique du Niger

Source : Les institutions de Duddal

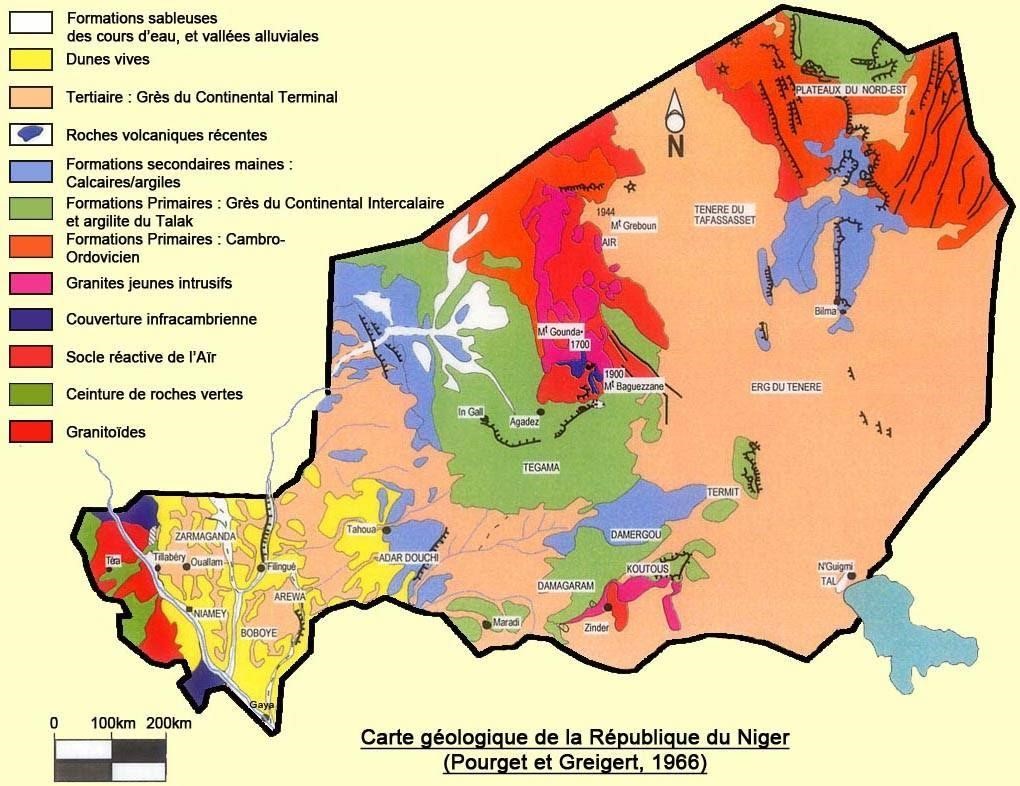

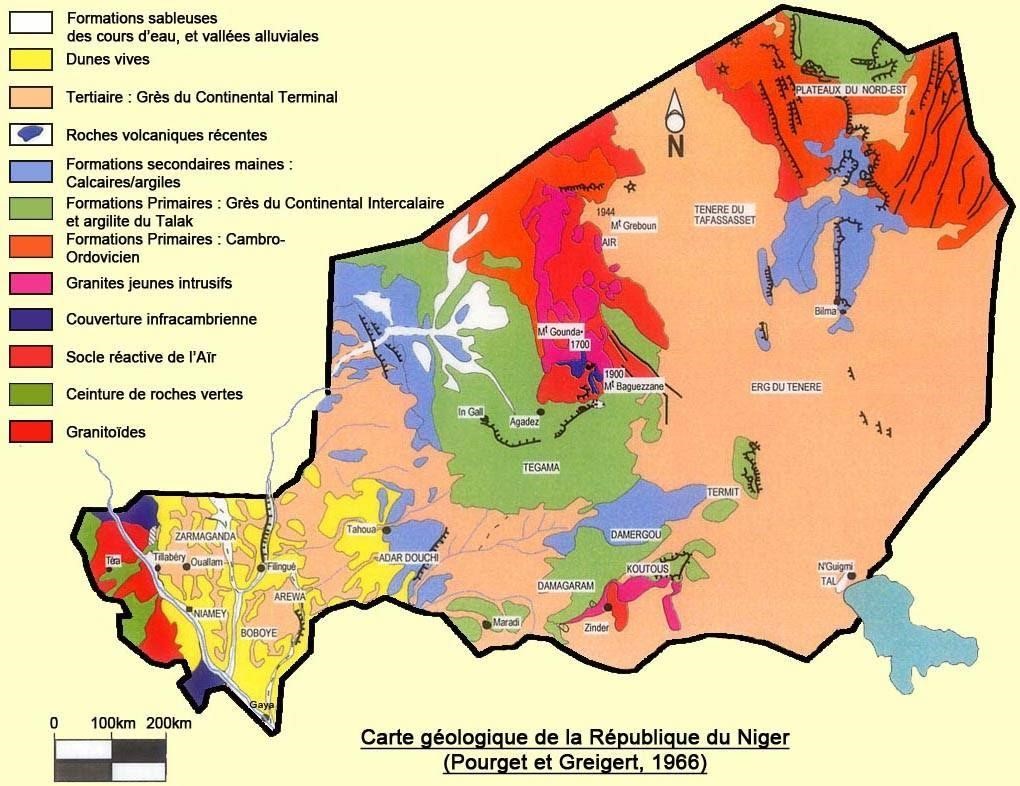

2.2 Bref aperçu de Géologie régionale du Niger

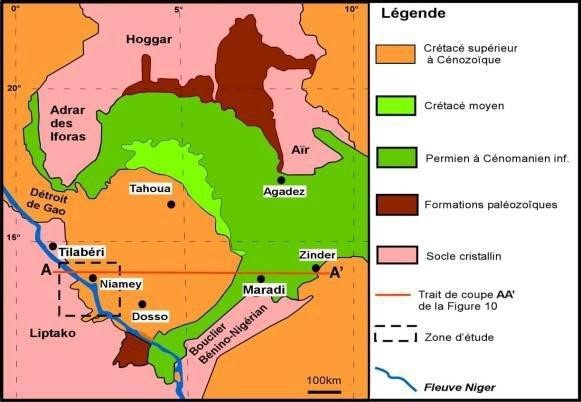

La géologie du Niger, est marquée par une importante diversité de formations géologiques. Deux bassins sédimentaires d’âge primaire et quaternaire couvrent la majeure partie du Niger, le bassin occidental des Iullimmeden et celui du Niger oriental (correspondant au bassin du méga-Tchad). Les formations de socle antécambrien recoupées par des roches éruptives plus récentes n’affleurent que dans le Liptako (ouest du fleuve Niger), le massif de l’Aïr, le Damagaram-Mounio (région de Zinder et de Gouré) et le Sud Maradi.

Le bassin des lullimmeden dont l'histoire géologique est marquée par des périodes de transgression marine et des épisodes continentaux.

Le bassin du Niger oriental comprend des bassins secondaires (Termit,Tchad, Bilma et Djado-Mangéni) constitués de grès et de sables fins à grossiers datés du Primaire au Quaternaire.

Les formations du socle du Liptako sont essentiellement constituées de séries volcano-sédimentaires plissées ; métamorphisées, recoupées par des granites et des dépôts molassiques appartenant au Birrimien.

Les formations du socle du massif de l’Aïr, du Damagaram-Mounio, du Sud Maradi, métamorphiques, sont recoupées par des granites attribuées au Suggarien.

Figure 2 : Carte géologique du Niger

Source : Les institutions de Duddal

3. Présentation des bassins sédimentaires du Niger

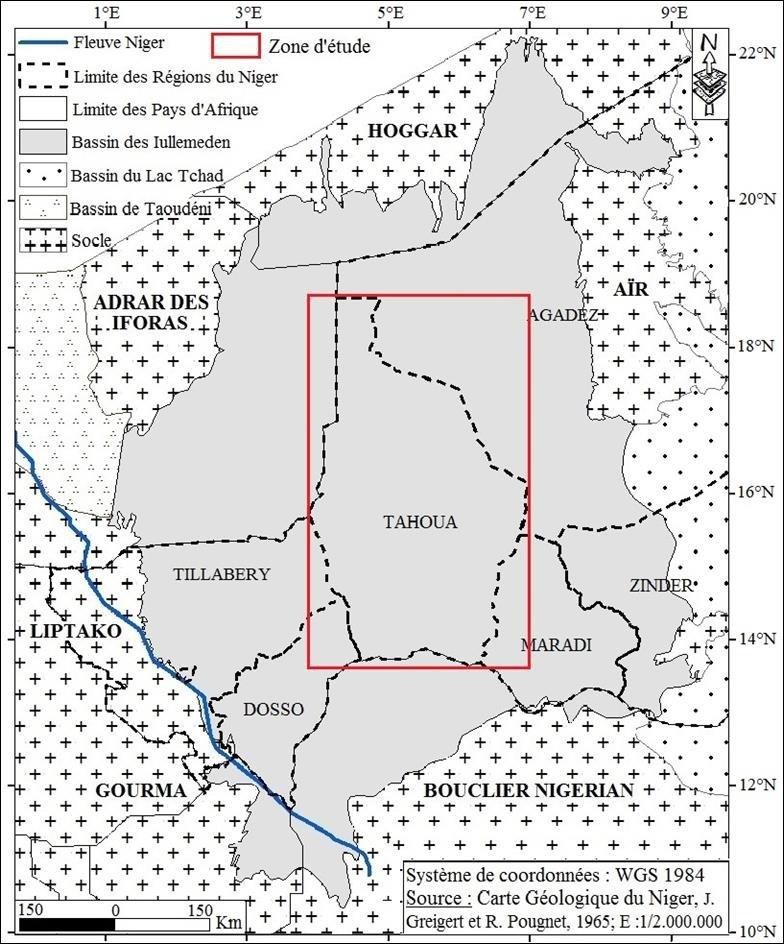

Le potentiel pétrolier du Niger est lié à deux grands bassins qui couvrent 90 % du territoire national. Il s'agit du bassin occidental dit bassin des Iullemmeden et du bassin oriental dit bassin du Tchad.

3.1 Le Bassin occidental

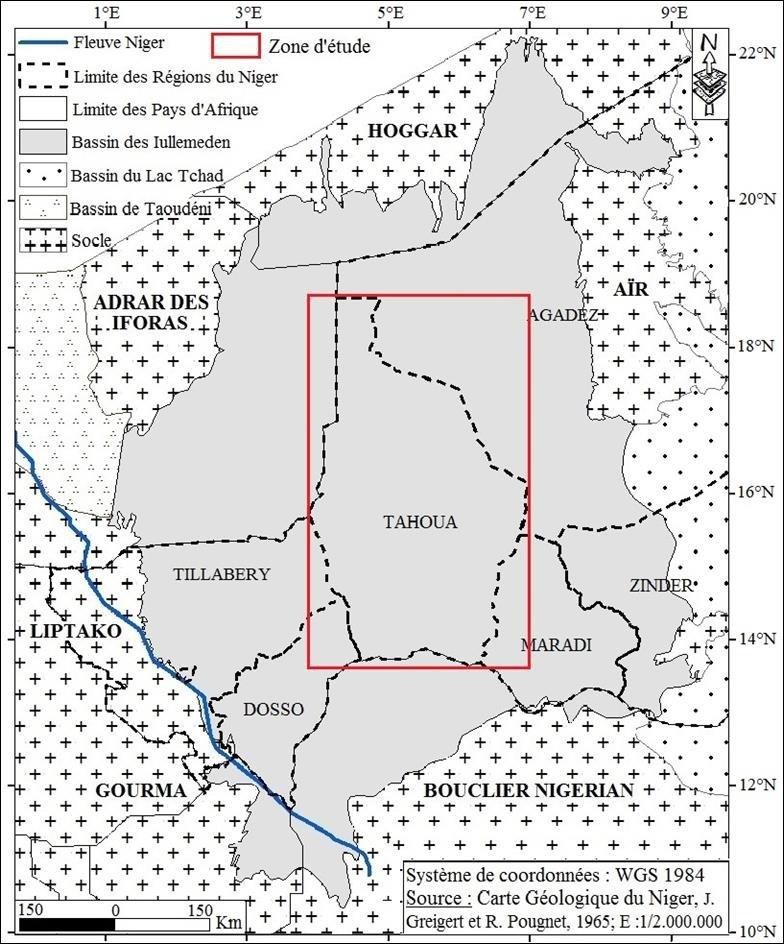

Le bassin des Iullemmeden est limité au Sud par le bouclier Bénino-Nigérian, au Sud-ouest par le massif cristallin du Liptako, au Nord-ouest par 1’Adrar des Iforas, au Nord par le Hoggar, au Nord-Est par les massifs de l’Aïr et à l’Est par le Damagaram-Mounio (Figure 3).Il communique au Nord-Ouest avec le bassin de Taoudenni par le détroit de Gao et à l'Est avec le bassin du Niger Oriental par le seuil du Damergou (Bellion, 1989) (Figure 3).

Ce bassin est le prolongement vers le sud des vastes bassins paléozoïques algériens. C'est une vaste synéclise bordée par les socles cristallins de l'Aïr au Nord- Est et du Liptako au Sud- Ouest et rempli de sédiments d'âge paléozoïque à tertiaire. La configuration structurale, assez peu connue, est supposée être contrôlée principalement par un système de blocs faillés d'orientation NS à NNE-SSW, prolongement des accidents majeurs affectant le socle du Hoggar. Les données géophysiques laissent supposer la présence de grabens profonds dans la partie Sud - Est du bassin.

Figure 3: Carte de situation géographique du bassin des Iullemmeden (Greigert et Pougnet, 1965)

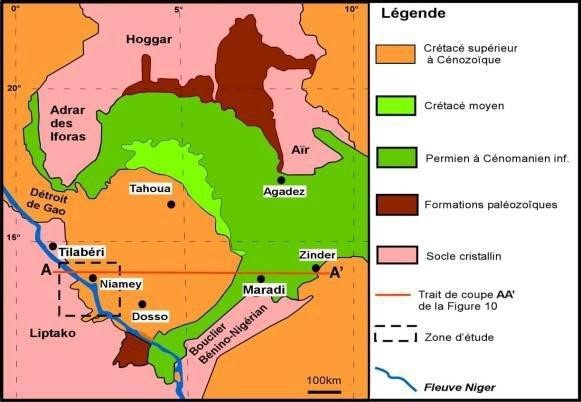

Figure 4 : Carte géologique simplifiée du bassin des Iullemmeden (Extrait de Greigert, 1966; redessinée).

3.2 Le Bassin oriental

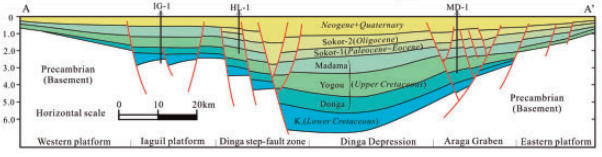

Au plan structural ce bassin est caractérisé par deux systèmes : le synclinorium d'âge paléozoïque du Djado au Nord-Est, et un système de grabens remplis de sédiments à alternances de grès et d'argiles d'âge crétacé à tertiaire pouvant atteindre 10.000 mètres et s'étendant sur plus de 1000 km de la frontière algérienne au lac Tchad.

Le synclinorium du Djado constitue l'extension vers le sud du bassin libyen de Murzuk. L'apparente symétrie de la structure est compliquée par un réseau de failles d'orientation Nord- Sud et NE- SW.

Le système de graben dans ce bassin est contrôlé par un réseau de failles orientées N.S, NNW- SSE et NW- SE. Celles-ci agissent différemment dans le temps et dans l'espace, soit en distension ou en décrochement, créant des grabens distincts par leur orientation, leur âge et leur structure

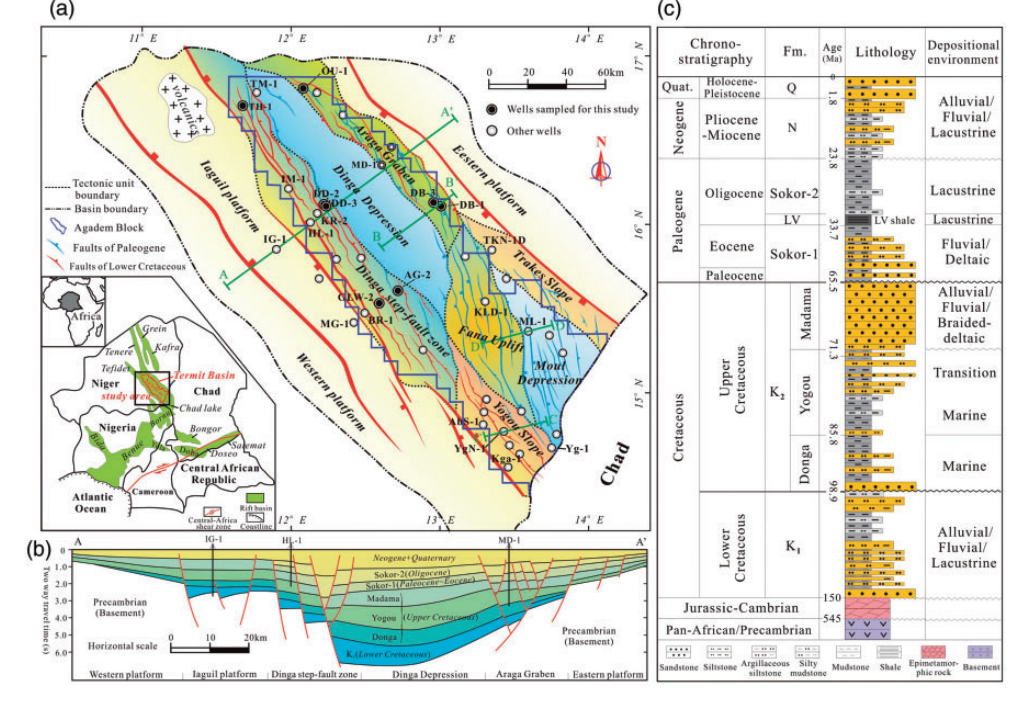

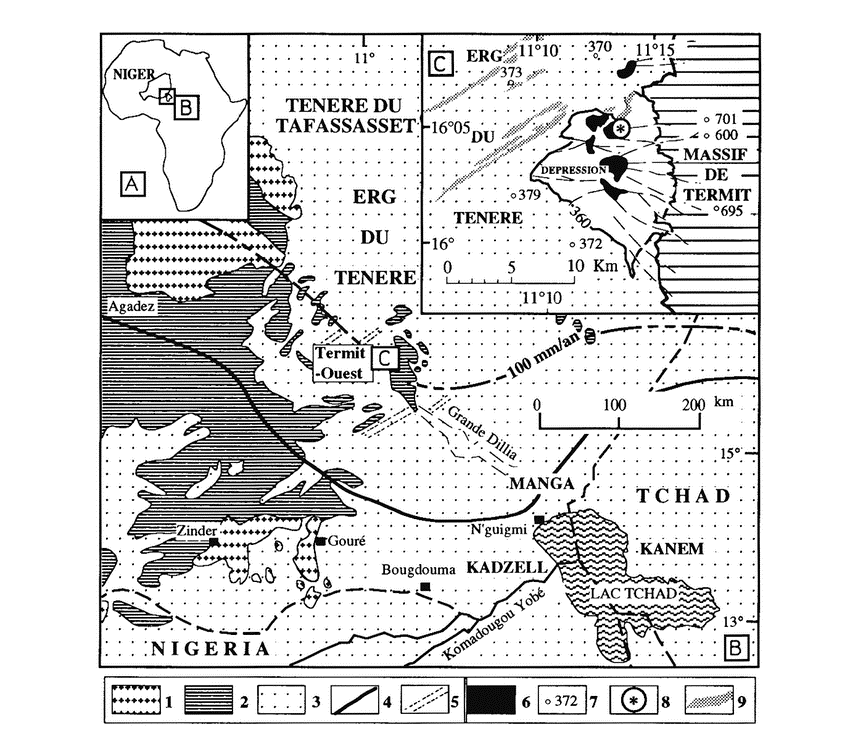

Figure 5 : Système du Graben du Bassin oriental

Figure 6: Géographie et Géologie du Niger oriental (d'après Poudet et Durand, 1983, modifié) et localisation de la dépression de Termit-Ouest. 1, socle; 2, sédiments anté-quaternaires; 3, sédiments quaternaires; 4, limite entre les dunes fixées au Sud et les dunes mobiles au Nord; 5, couloirs de déflation éolienne; 6, zones basses de la dépression; 7, point coté (en mètres); 8, emplacement du carottage; 9, cordons dunaires. Geography and geology of eastern Niger (after Pouclet and Durand, 1983, modified) and location of the West Termit depression. 1, basement; 2, pre-Quaternary sediments; 3, Quaternary sediments; 4, boundary between fixed dunes m the South and mobile dunes in the North; 5, aeolian deflation corridors; 6, low-tying areas of the depression; 7, spot height (in metres); 8, borehole location; 9, sand ridges.

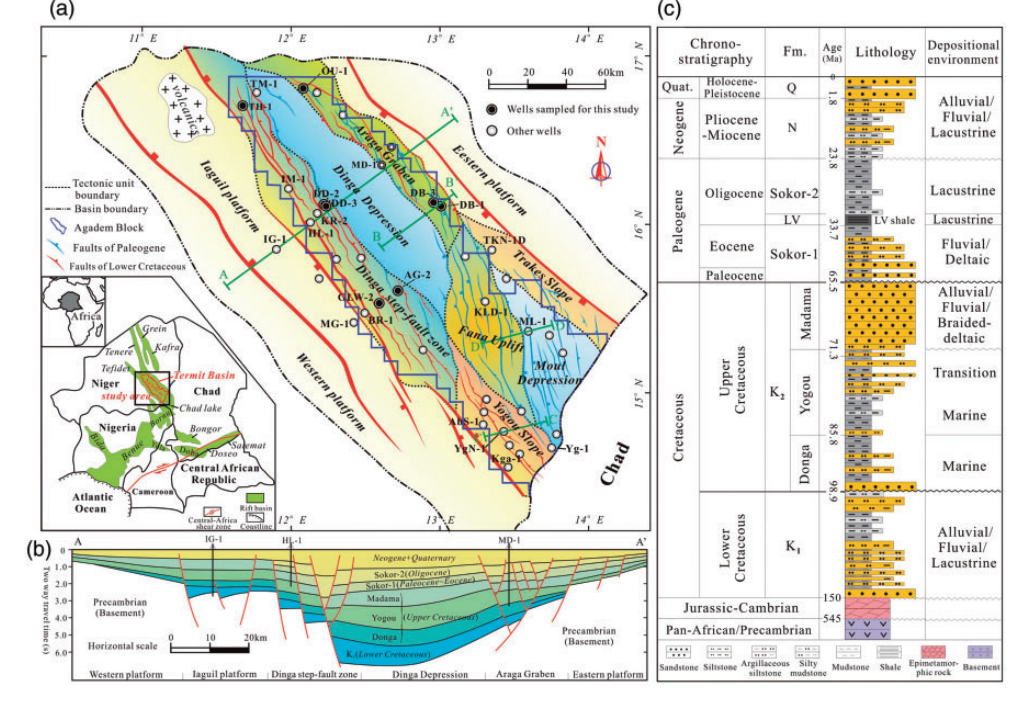

3.3. Le sous bassin pétrolier d’AGADEM

Le bloc Agadem fait partie d’un système de grabens. Il est situé dans la partie centrale du bassin du Termit sur sa partie superficielle couverte par le sable Quaternaire du Sahara poussent quelques végétations et arbustes à certains endroits. Les conditions topographiques vont d’un désert plat à ondulé dont la surface est affectée par des variations d’altitude comprise entre 5 et 60m dans certains endroits. La profondeur du toit de la nappe phréatique varie de 30 à 60m dans cette région.

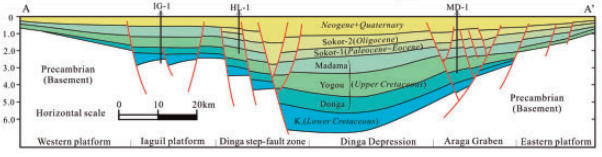

Le bassin du Termit est tectoniquement caractérisé par un réseau de failles orientées N-S, NO-SE et NNO-SSE et fait partie de l’ensemble de bassin oriental nigérien (sa partie sud - Est). Ces failles agissent différemment dans le temps et dans l'espace soit en distension ou en décrochement créant des grabens distincts par leur orientation, leur âge et leur structure interne. Ce système de grabens est rempli de sédiments à alternances de grès et d'argiles d'âge crétacé à tertiaire et s'étendant sur plus de 1000 km de la frontière algérienne au Lac Tchad. Les épaisseurs des sédiments peuvent atteindre 12000m. Il est subdivisé en sept unités structurales majeures :

- Le Donga Through qui est une vallée au centre du bloc

- Le monoclinal de Madama au nord-ouest

- Le graben d’Araga qui est à l’Est de Madama

- L’arche de Soudana au Nord

- Le Trakes/Moul qui est une zone de failles orientées N-S

- Le Moul/Yogou

- Les terrasses du sud-ouest

La roche mère dans le bloc Agadem est dominée par deux formations du Crétacé Terminal (Donga et Yogou) avec un taux total de la matière organique-TOC (Total Organique Content) de 1 à 1,5% et de 1 à 6% respectivement. Ces deux formations sont caractérisées par une série de couches argileuses de type marin. Une autre roche mère est constituée des formations du Tertiaire les quelles sont caractérisées par les argiles de Madama déposées dans un environnement lacustre.

Les formations du Tertiaire Inférieur (Eocène) constituent les réservoirs majeurs dans le bloc. Elles sont constituées d’une alternance des grés déposés dans des séries d’environnements fluviaux, deltaïques et lacustres. Ces grés sont caractérisés par des épaisseurs relativement minces, avec une porosité et une perméabilité moyennes respectivement de 20 à 25% et 30 à 1000 milli darcy (md).

Un deuxième type de réservoir est constitué des grés du Crétacé Supérieur déposés dans des environnements fluviaux et alluviaux. La roche principale de couverture est constituée d’une alternance d’argile (mudstone) déposée dans un environnement lacustre. Cette argile est appelée argile à faible vélocité (Low Vélocity Clay).

3.4. Le contexte pétrolier au Niger

3.4.1. Les roches réservoirs

A. Le réservoir de sokor (Paléocène-Eocène)

C’est un réservoir multicouches divisé en plusieurs unités (E1, E2, E3, E4 et E5), composé de grès fins à grossiers avec une grande proportion d’argile : gisements fluvio-deltaïques à lacustres. Ces réservoirs constituent le principal objectif d'exploration du Rift céno-mésozoïque du système Rift d'Afrique Centrale (CARS) et au Niger oriental. Les porosités vont jusqu'à 30%. De nombreuses découvertes de pétrole ont été réalisées.

B. Le réservoir de Madama (Maastrichtien-Paléocène)

Ce grès massif est un excellent réservoir composé de grès de taille moyenne à grossière et constitue un empilement de Canaux en tresses associés à des dépôts fluviatiles. Les épaisseurs de cette formation dépassent les 300 m.

C. Réservoir de Yomou (campanien)

Ce réservoir correspond à la zone de transition des domaines marins et continentaux avec une régression peu profonde, contenant des intercalations de grès ou de calcaire dolomitique. Au sommet du campanien, le pourcentage de grès augmente.

Ces réservoirs sont représentés par des grès fins et des siltstones avec des porosités allant de 12 à 20%.

3.4.2. Les roches mères

Les principales roches mères sont les schistes argileux du Crétacé supérieur des formations de Donga et de Yogou (Turonien Coniacien-Santonien) d’origine marine peu profonde et, localement, les argiles lacustres continentales du Sokor (Paléogène).

Les principales voies de migration de ces types de réservoirs sont des failles normales, comme le confirme le nombre de découvertes effectuées le long de la principale tendance de faille du creux Dinga, de la faille de Termit orientée vers le Nord-Ouest du Sud-Ouest. Selon des études géochimiques et de la modélisation, ce sont principalement les roches sources du Crétacé supérieur qui ont alimenté la formation Sokor (Eocène-Paléocène), de Madama et Yogou (Campanien Maastrichtien).

3.4.3. Les roches couvertures

L'imperméabilité est assurée par les deux niveaux d’argilites : les argilites de Sokor et les argilites intra-formation dans l'intervalle des alternances de Sokor ; l'étanchéité latérale est due à la juxtaposition des niveaux de réservoir contre les argilites de l’alternance de Sokor et les argilites de Sokor lesquelles doivent être suffisamment épaisses pour éviter les fuites.

3.4.4. Les styles de piégeage

Les failles profondes ont servi de drain à la migration des hydrocarbures. Le mode de piégeage est de type structural, réalisé par les ensembles de failles normales qui ont permis la structuration du bassin en style horst et demi-graben.

Figure 7 : Colonne stratigraphique du bloc Agadem